從某“走出去”企業案例探析經濟實質法案背景下的反避稅問題

寧夏國際稅收研究會課題組

2018年,以開曼群島、英屬維爾京群島(下文稱“BVI”)等為代表的避稅地紛紛出臺經濟實質法案,以應對經濟合作與發展組織(OECD)及歐盟提出的實質性活動要求,著重解決地域流動性強的經營活動是否具有經濟實質問題,遏制跨國公司利用避稅地進行避稅的行為。當前,以開曼群島、BVI為代表的避稅地制定的經濟實質法案基本遵循了OECD的標準,核心規則基本一致,表現為法律實體(Legal Entity)或相關實體(Relevant Entity)從事相關活動(Relevant Activity)時,需要滿足與該活動相關的經濟實質(Economic Substance)要求或通過經濟實質測試。避稅地經濟實質法案實施后,我國跨境企業面臨諸多風險,稅務部門也面臨加強跨境稅源監管、堵塞征管漏洞等方面的嚴峻考驗。本文以某“走出去”企業案例為切入點進行分析,提出落實和完善我國經濟實質規定的建議。

一、我國落實經濟實質要求的法律實踐

我國在稅收法律法規中明確要求,企業相關經濟活動需具備經濟實質,這既是落實BEPS行動計劃中“最低標準”的要求,又是保護長遠經濟利益的重要舉措。目前,我國國際稅收法律法規體系中也已經反映了實質性要求。

(一)確立制度保障和應用指導

2009年《國家稅務總局關于印發〈特別納稅調整實施辦法(試行)〉的通知》(國稅發〔2009〕2號,以下簡稱《特別納稅調整實施辦法(試行)》)發布,進一步規范了特別納稅調整管理。2014年年底《一般反避稅管理辦法(試行)》(國家稅務總局令第32號)發布,規定對企業實施的不具有合理商業目的而獲取稅收利益的避稅安排,實施特別納稅調整。要求稅務部門應當以具有合理商業目的和經濟實質的類似安排為基準,按照實質重于形式的原則實施特別納稅調整。這為稅務部門在實際工作中根據個案具體情況,綜合考慮各方面因素,重點判斷相關安排的經濟實質提供了政策依據。2016年《國家稅務總局關于完善關聯申報和同期資料管理有關事項的公告》(國家稅務總局公告2016年第42號)發布,明確了同期資料和國別報告的相關要求,同時對關聯申報的內容加以細化。這既是BEPS成果在我國的落地實施,也是增強信息透明度的重要舉措。2017年《國家稅務總局關于發布〈特別納稅調查調整及相互協商程序管理辦法〉》(國家稅務總局公告2017年第6號)則結合國際稅收新形勢,明確了解決稅務爭議、消除國際雙重征稅的相關重要舉措。2018年我國對《中華人民共和國個人所得稅法》(以下簡稱《個人所得稅法》)進行修訂,首次引入個人反避稅條款,這是我國落實BEPS行動計劃的又一重要舉措。

(二)制定受控外國企業和實際管理機構判定標準

《中華人民共和國企業所得稅法》(以下簡稱《企業所得稅法》)對受控外國企業、實際管理機構等進行了明確規定。《特別納稅調整實施辦法(試行)》第七十六條明確,“受控外國企業是指根據所得稅法第四十五條的規定,由居民企業,或者由居民企業和居民個人控制的設立在實際稅負低于所得稅法第四條第一款規定稅率水平50%的國家(地區),并非出于合理經營需要對利潤不作分配或減少分配的外國企業”,第七十七條則進一步明確“控制”是指在股份、資金、經營、購銷等方面構成實質控制。此外,在《國家稅務總局關于境外注冊中資控股企業依據實際管理機構標準認定為居民企業有關問題的通知》(國稅發〔2009〕82號)中,規定了對境外注冊的中資控股企業認定為居民企業時,判斷是否符合實際管理機構條件時要考慮四個核心要素,即生產經營場所、財務和人事決策、主要財產和高管人員。

(三)深化國際稅收合作

2013年8月,我國正式簽署《多邊稅收征管互助公約》,并于2017年1月1日起開始執行。這是一項旨在通過開展國際稅收征管協作,打擊跨境逃避稅行為,維護公平稅收秩序的多邊公約。2015年12月,我國簽署了《金融賬戶涉稅信息自動交換多邊主管當局間協議》(以下簡稱“協議”),成為協議中統一報告標準(Common Reporting Standard,CRS)的參與者,并已于2017年7月開始執行。該協議通過共享稅收居民金融賬戶信息數據,增加國際間稅收透明度,打擊利用跨境金融賬戶逃避稅行為。目前,開曼群島和BVI均已加入CRS信息交換機制,并自2019年9月起按照CRS機制與我國進行信息交換。此外,2017年6月我國簽署了《實施稅收協定相關措施以防止稅基侵蝕和利潤轉移(BEPS)的多邊公約》,鄭重承諾積極參與BEPS行動計劃的落實工作。

(四)拓展經濟實質要求的應用范圍

《個人所得稅法》亦引入了類似企業所得稅的受控外國企業規則,規定居民個人控制的,或者居民個人和居民企業共同控制的設立在實際稅負明顯偏低的國家(地區)的企業,無合理經營需要,對應當歸屬于居民個人的利潤不作分配或者減少分配的,稅務部門有權按照合理方法進行納稅調整。即個人實施其他不具有合理商業目的的安排而獲取不當稅收利益的,稅務部門可對其進行納稅調整,需要補征稅款的,應當補征稅款,并依法加收利息。這一規則與企業所得稅規則基本一致。同時,一般反避稅規則引入,建立了我國個人所得稅管理的最終屏障,為后期不斷完善個人所得稅反避稅體系提供了制度性保障。

二、某“走出去”企業案例分析

避稅地經濟實質法案實施后,我國跨境企業面臨諸多風險,稅務部門也面臨加強跨境稅源監管、堵塞征管漏洞等方面的嚴峻考驗。本文以某上市公司為例,在梳理該公司架構信息的基礎上,從避稅地注冊、最終控制人身份、實質經營主體以及可能存在的涉稅風險等方面展開分析。

(一)基本案情

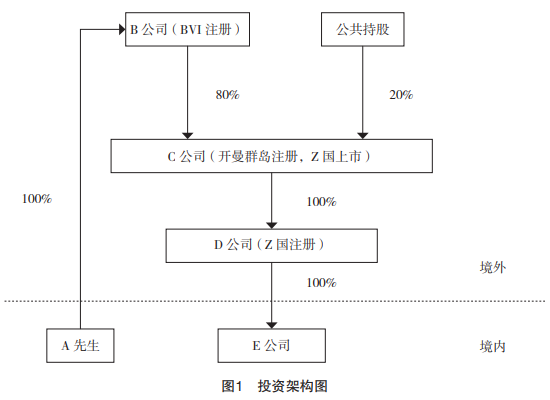

2010年,我國稅收居民A先生在BVI設立特殊目的公司(B公司),計劃在境外進行股權融資。同年,C公司在開曼群島注冊成立,其中B公司持股80%。C公司在Z國投資設立D公司,D公司在中國投資設立E公司。2016年,C公司在Z國成功上市。上述個人及實體具體關系詳見圖1。

2020年1月,E公司向母公司D公司分派股息2億元人民幣,D公司取得股息后又向C公司分派股息,C公司已取得Z國稅收居民身份證明。2020年6月,C公司分派股息1億元人民幣,其中B公司持有C公司80%的股權,取得股息8000萬元人民幣。2020年12月,A先生將其持有B公司股份全部贈予妻子H女士(Z國稅收居民)。

(二)案例分析

經分析,上述案例中存在三個方面的稅收風險點。

風險點一:B公司是否具有合理商業目的。

B公司是設立在BVI的企業,依據《個人所得稅法》第八條相關規定,居民個人控制的,或者居民個人和居民企業共同控制的設立在實際稅負明顯偏低的國家(地區)的企業,無合理經營需要,對應當歸屬于居民個人的利潤不作分配或者減少分配,稅務部門有權按照合理方法進行納稅調整。如果B公司沒有合理商業目的,那么就涉及納稅調整個人所得稅事項。

風險點二:與經濟實質法案中的實質性判定如何銜接。

根據經濟實質法案的信息披露要求,B公司需向當地稅務部門提供從事實質性經濟活動的證明材料、賬簿資料等留存備查。在這種情況下,我國相關法律法規應如何與避稅地經濟實質判定條款銜接亟須明確。例如,B公司作為純控股公司,按照BVI經濟實質法案相關規定,只需接受簡化經濟實質測試(Reduced ES Test),即純控股公司在島內擁有足夠的員工和辦公場所就能滿足經濟實質測試。對于B公司而言,只需要補充一些人員并在當地租用固定辦公場所就可以符合BVI的經濟實質測試要求。在這樣的情況下,我國稅務部門在落實有關反避稅征管措施時,是否認定B公司具有經濟實質或具有合理商業目的;若B公司未能通過經濟實質測試,其相關信息被BVI主管稅務當局交換到我國,我國稅務部門應如何利用這些信息啟動反避稅調查。以上這些問題亟待研究,并應考慮出臺相應法律法規,以指導稅收征管實踐。

風險點三:居民個人轉讓境外資產如何征管。

A先生于2020年12月將其持有的B公司股份全部贈予妻子H女士(Z國稅收居民)。根據《國家稅務總局關于發布〈股權轉讓所得個人所得稅管理辦法(試行)〉的公告》(國家稅務總局公告2014年第67號)第十三條之規定,如果繼承或將股權轉讓給其能提供具有法律效力身份關系證明的配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女、兄弟姐妹以及對轉讓人承擔直接撫養或者贍養義務的撫養人或者贍養人,即使股權轉讓收入明顯偏低,也視為有正當理由。但前提是上述股權是指自然人股東投資于在中國境內成立的企業或組織(不包括個人獨資企業和合伙企業)的股權或股份。對于案例中提及的中國稅收居民將其境外投資股權贈與配偶應如何進行征管,目前尚未有明確的政策規定。

三、相關政策建議

如上所述,我國稅收法律法規中雖然已經反映了實質性要求,但還需進一步細化和完善。在現有稅收優惠領域,也可以考慮借鑒經濟實質法案的規則和要求。

(一)明確一般反避稅規則的核心標準

一般反避稅規則的本質是防止納稅人濫用稅收優惠進行避稅。BEPS第5項行動計劃對各稅收管轄區的稅收優惠制度提出了實質性活動要求。這一要求著眼于審視稅收與經營實質是否匹配,以確保應稅利潤不再被人為地從價值創造地轉移到其他地方。由此可見,國際稅收規則中一般反避稅立法的核心標準正是經濟實質標準。

《企業所得稅法》第四十七條規定:“企業實施其他不具有合理商業目的的安排而減少其應納稅收入或者所得額的,稅務部門有權按照合理方法調整。”此后,《特別納稅調整實施辦法(試行)》第八條規定:“一般反避稅管理是指稅務部門按照所得稅法第四十七條的規定,對企業實施其他不具有合理商業目的的安排而減少其應納稅收入或所得額進行審核評估和調查調整等工作的總稱。”由上述條款可見,合理商業目的成為稅收法律法規中判定一項交易行為是否為避稅行為的重要標準。而該辦法的第九十三條規定“稅務部門應按照實質重于形式的原則審核企業是否存在避稅安排”,第七十五條規定“企業與其關聯方簽署成本分攤協議,有下列情形之一的,其自行分攤的成本不得稅前扣除:(一)不具有合理商業目的和經濟實質……”,第九十四條規定“稅務部門應按照經濟實質對企業的避稅安排重新定性,取消企業從避稅安排獲得的稅收利益。”從上述條款可以看出,經濟實質原則是反避稅規則的判別標準之一,而在進行具體業務判定時,合理商業目的和經濟實質原則又是需要同時滿足的條件。兩項標準同時適用在稅收征管實踐中將會產生較多重復論證事項,使判斷過程變得復雜繁瑣,從而降低管理效率。

筆者認為,在落實稅收法定原則的前提下,堅持立法機關主導下的司法參與,在未來法律修訂的過程中,建議將《企業所得稅法》中的經濟實質原則確立為一般反避稅規則的核心標準,將合理商業目的確立為一般反避稅規則排除使用的例外標準,以防止因客觀原因造成的納稅人具有合理商業目的但缺乏經濟實質的情形,例外標準則可通過行政機關制定的部門規章予以細化和完善。

(二)完善遵循經濟實質要求的個人所得稅特別納稅調整辦法

2018年修訂的《個人所得稅法》增加了反避稅條款,在參照《企業所得稅法》有關反避稅規定的基礎上,細化了個人所得稅反避稅的有關規定,明確了有關概念和判定標準。在《個人所得稅法》第八條中提出有關“對實際稅負明顯偏低”和“個人實施其他不具有合理商業目的的安排而獲取不當稅收利益”的情形,指出稅務部門有權按照合理方法進行納稅調整。這些規定與現行《企業所得稅法》和《特別納稅調整實施辦法(試行)》的相關規定相同。但對于個人所得稅征管而言,現行《個人所得稅法》沒有針對不同類型的個人收入出臺特別納稅調整實施辦法,也未制定關于個人跨境所得稅收征管的配套規則。此外,如何利用CRS強化個人跨境所得稅收征管也有待明確。筆者認為,目前亟須建立行之有效的個人所得稅跨境稅收征管體系,以防止個人所得稅稅基侵蝕,維護跨境稅收公平。

(三)健全符合國際稅收規則的反避稅司法保障機制

從國際經驗看,一般反避稅規則的制定逐漸呈現出立法路徑與司法路徑相結合的趨勢。《關于進一步深化稅收征管改革的意見》提出要健全稅費法律法規制度。筆者認為,在反避稅規則未來的構建過程中,應充分發揮司法機關稅法解釋的作用。

在現有框架內,司法機關可從以下三方面完善一般反避稅規則。一是出臺司法解釋。當前,有關一般反避稅規則的各類法律法規數量較多,其中對于“合理”“商業目的”“實質”等概念的使用較為寬泛,需要出臺司法解釋以指導具體實踐。建議完善由立法機關建立規則、行政機關執行規則、司法機關出臺解釋、解釋內容最終反饋至立法機關進而修訂完善法律法規的邏輯閉環。二是分類型出臺司法解釋指導案例集。在完善司法解釋的過程中,相關案例可以為其他反避稅案例提供參考,同時同類問題的積累也能夠為反避稅規則的修訂與完善提供實踐支撐,進而實現司法部門依法支持稅務部門實踐的良性循環,確保稅法得到嚴格實施。三是建立一支通曉國際稅收規則的涉外稅收法律人才隊伍,以期在維護國家稅收利益、保障納稅人權益、國際舞臺上發聲等方面發揮重要作用。

(四)在全球范圍內推動國際稅收規則體系重塑

經濟數字化發展的特征表現為,企業的價值創造一定程度上受益于消費者在稅收管轄區(以下稱“市場管轄區”)中消費者對經營活動的參與程度。然而,在當前的稅收框架下,市場管轄區難以獲得稅收利益的分配,由此造成國際征稅權錯配和稅收利益分配的失衡局面。筆者認為,我國應結合數字經濟稅源特征,積極參與數字經濟領域的國際稅收規則制定,同時做好跨境稅源監管工作,以維護自身稅收權益。

在直面現實問題的同時,還應提升稅收現代化應用轉化和服務能力。傳統國際稅收規則主要解決重復征稅問題,而今,重復征稅問題尚未完全消除的同時還增添了新問題,即雙重不征稅問題。截至2022年6月底,我國已與109個國家(地區)正式簽署了避免雙重征稅協定,和香港、澳門兩個特別行政區簽署了稅收安排,與臺灣地區簽署了稅收協議;此外,我國還簽署了多個多邊稅收條約。在繼續發揮雙邊稅收協定和多邊稅收條約積極作用的同時,還應持續創新行之有效的稅收征管舉措。例如,可以充分利用區塊鏈稅收治理方面的技術優勢,為多方參與稅收治理提供安全、高效、可靠的信息交換管理平臺,并實現任務流的追溯,提高部門間的協同工作效率。

課題組組長:郭義祥

成員:謝能業 胡寶川 楊廣萍 胥守乾 田玉林 李穎蕙 胡菲菲

執筆:胥守乾 胡菲菲 李穎蕙