優化“一帶一路”稅收情報交換機制 提升征管合作質效

作者:吳志峰 石赟 季潔 作者單位:國家稅務總局無錫市稅務局

稅收情報交換是打擊跨境逃避稅行為的一柄利器,也是當前國際稅收透明度建設的重要內容。2013年至2019年,我國與“一帶一路”沿線國家(地區)貨物貿易總額累計超過7.8萬億美元,對沿線國家(地區)直接投資超過1100億美元,在促進當地經濟發展和解決就業方面取得了顯著成效。隨著“一帶一路”建設的穩步推進,經濟活動全球化與稅收征管本土化帶來的跨境涉稅信息不對稱、稅收爭議等問題日益凸顯,加強“一帶一路”稅收征管合作特別是開展稅收情報交換顯得尤為緊迫和重要。為此,本文通過分析沿線國家(地區)情報交換現狀、存在問題及國際經驗,對優化“一帶一路”稅收情報交換機制、提升稅收征管合作質效,提出相關建議。

一、“一帶一路”沿線國家(地區)情報交換的現狀

目前,“一帶一路”沿線國家(地區)通過簽訂雙邊稅收協定、稅收情報交換協定、多邊稅收征管互助公約、金融賬戶涉稅信息自動交換標準等方式,初步建立了情報交換網絡。

(一)雙邊稅收協定

政府間簽訂的避免雙重征稅協定是覆蓋面較為廣泛的一種雙邊條約,在“一帶一路”沿線64個國家(地區)中,54個國家(地區)與我國簽訂了雙邊稅收協定。這些協定均涵蓋了情報交換條款,并對其內容和范圍作出了規定,確立了我國與沿線國家(地區)稅收情報交換的基本模式,奠定了我國與沿線國家(地區)開展稅收征管合作的基礎。

(二)稅收情報交換協定

為防止有害稅收競爭,經濟合作與發展組織(OECD)于2002年發布了《稅收情報交換協定范本》。該協定范本旨在通過加強情報交換促進國際稅收征管合作。與雙邊稅收協定相比,稅收情報交換協定的各項規定更為細致,內容涵蓋了專項情報交換、境外稅務檢查、機密性要求、費用分擔等內容,操作性也更強。截至2020年4月,我國已與巴哈馬、阿根廷、開曼等10個國家(地區)簽訂了稅收情報交換協定,在打擊利用避稅港避稅方面發揮了重要作用。

(三)多邊稅收征管互助公約

《多邊稅收征管互助公約》(以下簡稱《公約》)旨在通過開展國際稅收征管合作,打擊跨境稅務違法犯罪。在稅收情報交換方面,《公約》明確了五種情報交換方式,包括:應請求的情報交換、自動情報交換、自發情報交換、同期稅務檢查和跨境稅務檢查。2011年6月生效的修訂版《公約》,更加強調了情報交換合作的雙向性,突出了多國參與和情報交換的靈活性,并設置了保留條款。截至2020年2月,共有137個國家(地區)加入《公約》,其中沿線國家(地區)有33個。我國于2013年簽署了《公約》,于2017年起正式執行。

(四)金融賬戶涉稅信息自動交換標準

2014年7月,OECD發布了《金融賬戶涉稅信息自動交換標準》(Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters,以下簡稱《標準》),為加強國際稅收合作、打擊跨境逃避稅提供了強有力的依據。《標準》分為《主管當局間協議范本》(Model Competent Authority Agreement,MCAA)和《共同申報準則》(Common Reporting Standard,CRS)兩部分。各國稅務機關之間自主協商簽訂協議,一般先簽署MCAA,后續執行CRS。CRS規定了金融機構識別、收集和報送非居民個人和機構賬戶信息的相關要求和程序。締約方金融機構應按照CRS向稅務機關報告賬戶相關信息,再由締約方進行信息交換。截至2019年12月,共有108個國家(地區)承諾實施CRS,其中,涉及“一帶一路”沿線國家(地區)31個。我國已于2018年9月與其他國家(地區)稅務主管當局完成了第一次轄區間的信息交換(見表1)。

二、“一帶一路”沿線國家(地區)情報交換存在的問題

雖然稅收情報交換網絡在“一帶一路”沿線國家(地區)已初步建立,但從交換機制的覆蓋面、交換意愿、掌握稅收信息能力及局限性等方面看,仍存在一些問題和不足,影響了情報交換的質量和效率。

(一)現有機制覆蓋不全、條款可操作性不強

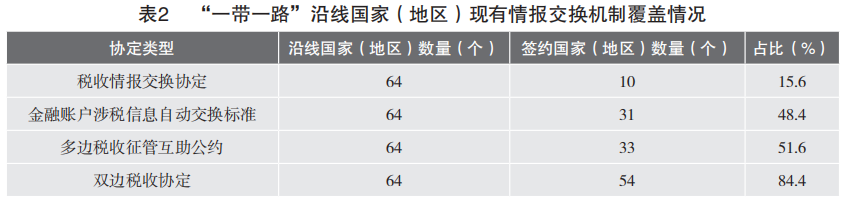

就我國而言,盡管已經與“一帶一路”沿線大多數國家(地區)簽訂了包含情報交換條款的雙邊稅收協定,但是仍有10個國家處于協定“真空”狀態,《公約》《標準》也未能全面覆蓋周邊國家(見表2)。且早期簽訂的稅收協定中情報交換條款相對簡單,指導性弱,時效性差,質量參差不齊,難以滿足當前形勢下對情報交換的需求。

(二)部分“一帶一路”沿線國家(地區)參與情報交換意愿不高

“一帶一路”沿線國家(地區)稅收情報交換的暢通依賴于更多國家加入情報交換網絡,而發達國家和發展中國家參與情報交換的意愿不盡相同。發達國家基于其完備的國內法律制度及優良的技術條件能夠更加充分享受稅收情報交換帶來的益處,而發展中國家因為法制、技術等條件限制可能無法獲得立竿見影的效果。“一帶一路”沿線國家主要是發展中國家,政治、經濟等各項因素疊加,導致稅收情報交換在維護本國稅基方面的作用微弱,進而造成積極性和參與度較低。

(三)“一帶一路”沿線國家(地區)掌握稅收信息能力不足

伴隨著數字經濟的高速發展,國際避稅方式更加多樣化和復雜化。跨國企業可通過規避設立常設機構、轉讓定價、混合錯配、改變投資架構等激進的稅收籌劃方式逃避納稅義務。同時,跨境電子商務飛速發展帶來的貿易隱蔽性與憑證虛擬性也對稅務機關的稅收征管帶來了新挑戰。一方面,沿線國家(地區)的國內情報交換法律體系尚不健全,對稅收及相關信息的獲取沒有強制性。另一方面,沿線國家(地區)的稅收信息化建設普遍較為滯后,缺乏應對高度復雜的海量稅收信息的能力,導致情報交換的質量和效率低下。

(四)現有機制規則下發展中國家發聲維權難

目前,包括我國在內的“一帶一路”沿線國家(地區),主要在發達國家制定的情報交換的規則下行動,難以從根本上維護自身稅收權益。一方面,以OECD為代表的發達國家制定的國際稅收規則和主導的國際稅收合作實踐,處處體現著以發達國家稅收利益為先的目的,發展中國家始終處于被動和從屬地位,合理稅收利益難以得到有效維護;另一方面,聯合國作為發展中國家發聲的舞臺,在國際稅收合作領域的作用漸趨式微。對《聯合國稅收協定范本》《發展中國家轉讓定價操作手冊》的修訂不能從根本上反映發展中國家的訴求和保護發展中國家的利益。

三、稅收情報交換的國際借鑒

在全球范圍內,一整套稅收情報交換相關制度體系已建立并趨向完善。自2008年Heinrich Kieber案以后,世界各國都迫切希望獲取隱匿在避稅港和離岸金融中心的本國納稅人信息,國際稅收情報交換在實踐中取得快速發展。

(一)全球稅收論壇:同行審議、技術援助

2000年,OECD創設稅收透明度和信息交換全球論壇(Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes,以下簡稱“全球稅收論壇”),旨在闡釋避稅地帶來的納稅遵從風險,促進稅收事項信息交換。2009年9月,為響應二十國集團(G20)推進實施稅收透明度和信息交換標準的號召,OECD對全球稅收論壇進行改組并賦予其新的職能,即監督與促進各國對稅收透明度標準的執行。目前,全球稅收論壇共有161個成員,所有成員都承諾實施專項情報交換(Exchange of Information on Request,EOIR)國際標準。此外,還有100多個國家和地區承諾實施自動情報交換(Automatic Exchange of Information,AEOI)。

全球稅收論壇主要通過實施詳盡的同行審議程序,對所有成員的情報交換標準進行深度監督,檢查各國的法律制度和實踐是否符合國際稅收透明度原則。論壇近期還設立了信息自動交流同行審議小組,以推進其有效執行AEOI標準。另外,全球稅收論壇一直為其成員提供日常援助,幫助它們有效地執行國際標準。鑒于目前成員中55%是發展中國家(88個),論壇制定了大規模的技術援助方案,以確保發展中國家(地區)成員能夠充分受益于該標準。技術援助的方案內容包括:新成員入職培訓計劃,含強化中期指導和能力建設;培訓、開發和提供工具,以協助標準的實施;與相關區域機構密切合作,促進特定區域稅收透明度和信息交換的發展;根據成員的需要量身定制技術援助。全球稅收論壇還組織主管當局會議,交流稅務信息、分享最佳實踐,促進了所有成員之間的實際合作。

(二)稅收征管論壇:加強合作、建立CTS

創設于2002年的稅收征管論壇(Forum on Tax Administration,FTA)經過十多年的發展,目前有53個成員國,已成為各成員國稅務局在局長層面進行溝通協作的平臺。FTA稅收情報交換主要包括以下幾個方面:堅持情報交換必須建立在多邊基礎上,以更好地進行國際合作;實施情報自動交換,發揮銀行作用;加強國家(地區)間的稅收合作,統籌行動,提高稅務管理水平;建立援助機制,為發展中國家(地區)提供技術和資金支持;建立統一傳輸系統(Common Transmission System,CTS),保護數據安全和納稅人的機密。

同時,在促進國際稅收合作方面,FTA實施了兩個項目:有效利用CRS收集的信息,擴展和增強CTS系統使用。項目在確保CRS數據質量、全面性、可用性的基礎上,著眼于創新數據分析方法和風險評估,鼓勵各成員國家(地區)就使用CRS數據的新方法展開合作,最大限度發揮其應對和遏制逃稅行為的效力。這些對于我國推進“一帶一路”稅收征管合作機制發展具有重要借鑒和參考意義。

(三)G20:推動《公約》開放、CRS出臺

G20一直倡導在稅收情報交換標準上對發展中國家予以特殊照顧。2009年倫敦峰會上,G20提出了“通過采取多邊信息交換等方式,讓發展中國家在新的稅收合作環境中獲得利益”,要求《公約》擴圍,并在內容上作出實質性修改和調整。2010年OECD和歐委會對《公約》進行了修訂,并開放給全球所有國家簽署加入,包括發展中國家,這使得發展中國家能夠在新的稅收合作環境中獲益更多。在2013年圣彼得堡峰會上,G20再次提出發展中國家應該從更加透明的國際稅收體系中受益。為讓所有的國家都能進行自動情報交換,呼吁盡快建立一個能適用于發展中國家、新的情報交換標準。在G20的推動下,OECD于2014年出臺了自動情報交換新全球標準(CRS),列出了需要交換的金融賬戶信息、需要報告的金融機構、所涵蓋的不同類型的賬戶和納稅人,以及金融機構應遵循的常見盡職調查程序。2019年7月6日,OECD發布的數據顯示,自2018年以來,已有超過90個司法管轄區根據CRS參與了全球透明度倡議,交換了4700萬個離岸賬戶的信息,總價值約為4.9萬億歐元。通過自動交換金融賬戶信息提高透明度的國際努力正在逐步改善稅收合規性,并為各國政府提供具體成果。

四、優化“一帶一路”沿線國家(地區)情報交換機制相關建議

為提高我國國際稅收管理水平,維護國際稅收利益和經濟安全,推動“一帶一路”稅收征管合作機制不斷向前發展,加強國際稅收情報交換已成為我國的必然選擇。對此,筆者有如下幾個方面的建議。

(一)完善稅收情報交換協定網絡

推動更多“一帶一路”沿線國家(地區)加入稅收情報交換網絡,構建完整的交換體系。一是加快與沿線國家(地區)雙邊協定談簽進度,及時修訂老舊條款。我國需在現有協定的基礎上加快與緬甸、東帝汶等國家談簽包括稅收情報交換條款在內的雙邊稅收協定,構建完整的雙邊稅收情報交換法律體系。同時,盡快修訂早期簽訂的雙邊稅收協定中不符合當前形勢的情報交換條款,對稅收情報的范圍、方式、費用負擔等予以明確,以適應當前的稅收情報交換工作要求。二是推動沿線國家(地區)加入《公約》、CRS等多邊協定。在沿線國家(地區)推廣現有的多邊協定,推進沿線國家(地區)了解條約并加快簽訂進程,不斷擴大多邊稅收協定在沿線國家(地區)覆蓋面。

(二)打造“一帶一路”情報交換體系

一是主導搭建“一帶一路”沿線國家(地區)稅收情報交換平臺。作為“一帶一路”倡議的提出國以及稅收情報交換的主要提請國,我國應盡快聯合“一帶一路”沿線國家(地區)稅務主管部門、稅收研究機構成立稅收情報交換平臺,發布情報交換實施手冊,明確相關機制各環節的程序、時間限制、費用分攤標準等關鍵內容。二是推動創建“一帶一路”沿線國家(地區)情報交換協定范本。加強對沿線國家(地區)稅收情報交換工作的研究,創建符合沿線國家(地區)金融水平、征管現狀、信息化水平的情報交換協定范本,制定情報交換標準,提高沿線國家(地區)主動加入協定的意愿,提升沿線國家(地區)情報交換效率和水平。

(三)健全國內情報交換法律體系

完善我國稅收相關法律體系,夯實稅收情報交換法制基礎。首先,修訂完善《中華人民共和國稅收征收管理法》及相關稅收法律,明確涉稅信息獲取權利。賦予稅務機關向金融機構查詢取得涉稅信息的權力,明確稅收情報交換的證據效力,以滿足金融賬戶涉稅信息自動交換的基本要求。不斷提高我國國際稅收征管協作機制相關協定(協議)及國內法立法級次。其次,完善金融政策法規,保障信息安全。完善《中華人民共和國商業銀行法》《中華人民共和國銀行業監督管理法》等有關銀行保密義務的規定,列明保密例外條款,消除涉稅情報交換壁壘;同時,增加信息保護條款,強化對納稅人個人金融隱私權和信息數據安全的保護,并設置相應的配套責任體系。最后,更新《國際稅收情報交換工作規程》(國稅發〔2006〕70號,以下簡稱《規程》),提高交換質效。進一步細化《規程》中情報交換的種類、范圍、保密性、管理程序等具體程序,確保情報交換工作“接地氣”、有效率。

(四)加強“一帶一路”沿線國家(地區)稅收征管能力建設

稅收情報交換專業性強、操作要求高,需要大量素質高、外語好、業務精的專業性人員和穩定高效的征管系統。第一,培養稅收人才,建立專業高效團隊。發揮“一帶一路”稅收征管能力促進聯盟的作用,通過“一帶一路”稅務學院為沿線各國(地區)稅收情報交換工作人員提供培訓,切實提高業務素質,促進沿線國家(地區)稅收征管水平整體提升。同時,選拔培養熟悉沿線國家(地區)稅制、稅收征管模式以及信息化的稅收情報交換精英人才,發揮輻射效應,推動情報交換人才隊伍發展壯大。第二,大力發展信息化,夯實稅收征管基礎。一方面,協助“一帶一路”沿線國家(地區)建立信息基礎設施,根據稅收情報傳遞需求,通過政府間合作,分階段分區域組建信息化發展共同體,提升沿線國家(地區)的信息化水平,為涉稅信息系統建設打好基礎。另一方面,主導開發適合“一帶一路”沿線國家(地區)稅收情報交換的信息系統,推進數字化和“區塊鏈”技術應用,建立安全、高效、共享的稅收信息數據庫,切實提高稅收情報交換科技創新應用水平。