常設機構稅務風險--從書本概念到實際案例的深刻體悟

來源:稅海之星

作者梁紅星

原文標題:“走出去”企業稅務咨詢、培訓和籌劃;越南、老撾和柬埔寨等國家落地財稅服務。

記得在1995年,我還在東北財經大學財稅學院上研究生時,第一次在國際稅收課程上,聽老師講解到“常設機構”(Permanent Establishment -PE)這個名詞,當時只是似懂非懂,并沒有覺得與自己有什么切身關系,更不會體會到其對企業有重大的稅務風險影響。命運多舛,“常設機構”這個單純的書本的概念,在我隨后的常年工作中,幾經涉入,案例波折,終生難忘,尤其是在企業付出慘痛代價的那個當時,自己愛能莫助,刻骨銘心,迫使我寫下如下體悟。

2005年,我入職華為,當時華為正值國際化的進程中,我很快被派到海外,任職華為非洲片區的稅務總監。隨后,我就親赴西非幾內亞出差,緊急處理當地一件非常棘手的稅務納稅調整案件,該稅案就是對華為當時常設機構的納稅判斷和核定征稅的問題。在當時,華為中國深圳總部設備銷售與在東道國(項目所在國)的服務是統一簽署一個大合同(統簽模式),并沒有做貨物(設備)與服務的合同分別簽署,更不會意識到在東道國還有現實的常設機構的稅務風險。我曾出差幾內亞兩次,每次都常駐一個多月,在與當地專業機構的較深入的溝通和幫助下,我了解到了問題所在,更感到的問題的嚴重性;公司會因統簽模式,被幾內亞稅務機關認定華為深圳總部的設備銷售在當地構成一個納稅人-即被判斷為常設機構,進而遭受巨大稅務損失。好在,當時在多方艱苦的努力下,華為幾內亞代表處最終獲得了幾內亞財政部特殊的免稅批復函,避免了在該統簽合同模式下的稅務損失。但是,在當時華為既定的統簽商務合同模式下,常設機構的稅務風險并沒有根本解決。(我去幾內亞出差處理此項稅務案件的故事經歷,曾在我“稅海之星”微信公眾號2020年3月15日寫過回憶文章)

2006年10月,我隨后又被派往埃塞俄比亞出差,支持當地業務。當時華為和正和相關友商激烈地競標埃塞爾比亞項目,這也是當時非洲片區最大金額的一個新項目。我的主要任務是在埃塞當地調研簽約的模式及評估相關的稅務影響。當時華為的市場部門已經習慣了以往的統簽合同模式,為了盡快推進簽約,增強辦事效率,埃塞爾比亞的當地代表處負責人要求代表華為總部來履行相關簽約事項。當時,由于我剛經歷過幾內亞常設機構的稅案應對,驚魂未散,我本能地感到華為統簽合同模式與授權當地簽約的做法,常設機構稅收風險很大,由此,大膽提出了我的不同專業意見。但是,當時華為當地的銷售人員壓力很大,急于簽下這筆大單,對我的稅務專業提醒并沒有足夠重視。處于無奈和職業經驗人的責任,我連夜在埃塞高原的華為集體宿舍里,寫下了一篇較短的專業文章-《海外代簽合同會導致稅務風險嗎?》,投稿給了華為《管理優化報》。我非常清楚,該報刊發的大都是華為現實的重要管理問題,是華為的內部特殊溝通渠道,可以直達相關總部的決策者。在此篇短文中,我強調:設備應與服務分拆簽約,另外中國總部授權東道國當地的代表簽約,這會構成非獨立代理人的常設機構稅務風險。簡單地說,在既定的簽約模式下,華為深圳總部會被東道國稅務機關判斷為當地的常設機構,進而被核定補稅。因當時是應景趕寫,雖然表述上還有一些瑕疵,但是我還是該短文中明確提示了我的結論:“PE稅務風險,其稅收負擔最終會侵蝕一個公司的利潤,我司應盡快完善海外權簽的方法,制度和流程,以最大限度降低PE的風險”。為了讓非專業的領導們更好理解,我還特意在該文的結尾做了名詞解釋附注,而且刻意以埃塞俄比亞為例。“名詞解釋:常設機構(Permanent Estabishment-PE)是居住國限制東道國對于跨國經營所得濫用其來源地管轄權的一個稅收概念,比如說,某公司將在埃塞爾比亞承包一個TK項目,該公司是依中國公司法注冊的公司,中國對該公司在埃塞爾比亞的經營所得可行使居民管轄權,埃塞爾比亞也可以優先行使其來源地管轄權。兩個國家都有對于同一稅源征稅,就會產生雙重征稅,為了避免雙重征稅,埃塞爾比亞只能就該公司在埃塞爾比亞構成PE才能征收所得稅,否則,不能征稅。這種約束一般靠兩國簽訂雙邊稅收協定”。我非常敬佩當時華為《管理優化報》的編輯王先生,他的眼光敏銳,我投稿后,他很快就聯系到我。記得當時埃塞的長途電話信號非常差,時斷時續,記得當時他反復問我一句話,我這篇投稿的目的是什么?我說,我想讓華為總部的決策層認識到埃塞項目的PE稅收風險。他最后說了一句,“我支持您”,很快,我的這篇專業另類的文章就刊發在了華為2006年10月30日的《管理優化報》上。隨后,因種種原因,華為最終未能贏得埃塞的這個大項目,我的這篇預警的專業文章可能也被漸漸淡忘….

再后來,我在2009年夏,我歐洲片區回國,回到華為深圳總部。當時正好稅務部在處理華為在俄羅斯的常設機構問題。因當時該案件涉及金額巨大,華為俄羅斯代表處與當地稅務機關的溝通交涉非常困難,我在華為總部也介入此案件的處理。好在,最終華為得到了國家稅務總局的鼎力支持。經過幾輪雙邊稅收協定下的磋商,終于得到了較好的結案處理,但是華為也為此稅案付出了2000多萬美元的代價。華為俄羅斯的這個稅案,并沒有隨歲月沉睡,在2021年4月,在國際稅收權威朱青教授主編的《“一帶一路”建筑施工企業納稅與規劃操作指南》一書中被引用(可參閱該書第289-290頁)、也被市場關注和反思。痛定思痛,作為華為曾經的內部人,我知道,從此俄羅斯稅案后,華為總部發文,根本改變了以往的商務合同路徑及授權簽約的模式,由此,最大限度地降低了常設機構的稅務風險,避免或減少相應的稅務損失。

現在回顧華為的國際化的進程并標識其中的歷史重大事件,俄羅斯稅務案件應該算是一個稅務遵從國際規范化的一個里程碑。我早在2006年10月,即在俄羅斯稅案發生的3年前,就刊發過直接相關專業文章,也及時警示過該常設機構的稅務風險。非常可惜,華為總部當時并沒有充分重視和采納我的專業建議。目前,社會傳媒神話華為的國際化,并不客觀,也很難效仿。作為一名曾經的華為當事人,我理解華為今天成熟的、規范的國際化,也是在一個曾經不斷付出實際案例慘痛學費的代價下,逐漸成熟,規范和完善的,正是有這樣一個痛楚的演變歷史過程,讓我感悟:曾經風雨,再見彩虹,才顯得那么真實和珍貴。

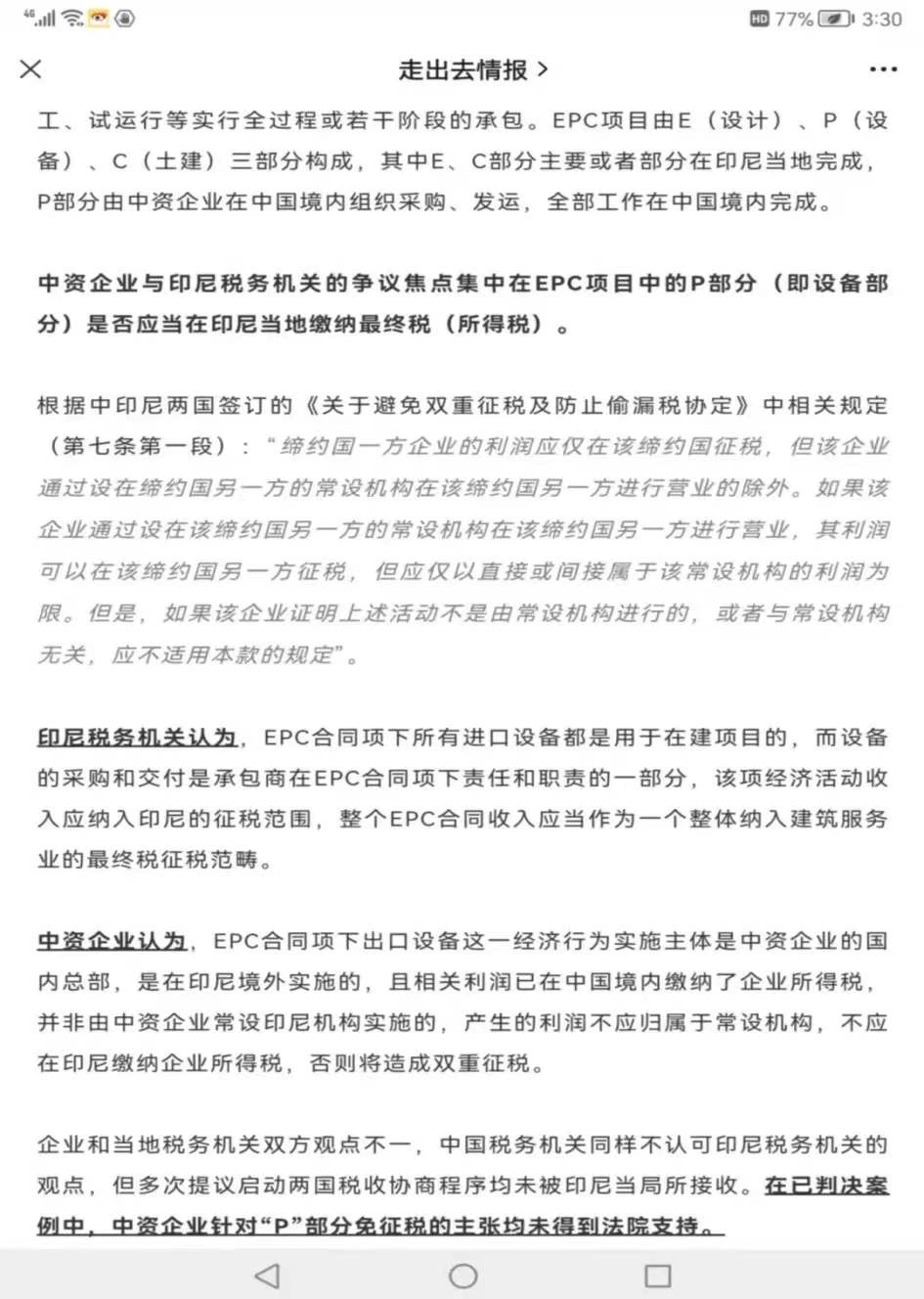

2013年11月,我入職葛洲壩國際,作為稅務專家負責該集團全球相關稅務事宜。而此市正值我國“一帶一路”倡議在國際上的推廣和響應。隨后我又經歷了更加復雜的常設機構稅務案件,當時在印度尼西亞有一個金額巨大電站建設項目,我國有20多家央企參與其中,當然也包括有葛洲壩集團的成員公司。在此案件中,印尼稅務機構對常設機構的判斷和核定征稅非常激進,即便是離岸設備與在岸服務作了合同分拆,也不認可。印尼稅務機關認為“EPC合同項下,所有進口設備都是用于在建項目的,而設備的采購和交付時承包商在EPC合同項下責任和職責的一部分,該項經濟活動收入應納入印尼的征稅范圍,整個EPC合同收入應當作為一個整體納入建筑服務業的的最終稅征稅范疇”。也就是說,即便合同分拆,也要合并征稅。雖然中國國家稅總也愿為中資企業力爭利益,但是與華為俄羅斯稅案不同,印尼稅務當局拒絕適用雙邊稅收協定下的磋商機制。最終,印尼法院判決該項目需要補稅1.4億美元,眾多中資企業教訓慘痛,損失巨大。(印尼稅案可以參閱;支紅妍 《中國海外工程項目涉稅項目涉稅風險-印尼補征部分EPC項目“最終稅”案例啟示》 《國際商務會計》2018年第1期 及相關媒體報道 )

印尼稅案再次深深地刺痛了我,我決心要從以往殘酷的多起實際案例中吸取教訓,高度關注和深入研究相關常設機構稅務風險問題,總結防范PE風險應對措施,提出相關建議,給與相關“走出去”一些指導、參考與借鑒,讓他們從實際案件中警醒,加強內控,規范制度,少付或不付此類的高昂學費,更加穩健地走向國際化。

2019年1月,我自主創業,成立了北京稅海之星國際稅工作室,希望自己能總結以往多年經歷過的海外稅務案例,能為更多的“走出去”企業服務。我于是寫完《國際工程設備合同分拆稅務風險初探》這篇稿件。非常有幸,《中國總會計師》雜志在2021年第2期,終于刊發了我的這篇文章。在該文章中,我從國際工程EPC商務上的“大而全”一體性,合同的法律效率的從屬關系以及稅務征管的“細而分”特點分析了國際工程的常設機構稅務風險,也從實際案例總結中提出了相應的改進或降低常設機構風險的實操參考建議。隨后,該雜志也同期在其公眾微信號上轉發該文章。我的這篇文章很快就被很多“走出去”的財稅負責人看到和轉發,他們的重視和好評,讓我備受鼓勵!多年以后,一個問題的壓抑和困惑,終于有了一個釋放和答案。

無獨有偶,2022年元月初,又有一家央企在非洲某國家有個在建的大額項目,也遭遇當地稅務機關的挑戰,被認定為常設機構要被核定征稅。該企業的法律負責人,看過我在《中國總會計師》雜志公開發表的那篇文章,感到我在文章中的總結非常在理,也很實用。隨即便聯系到我。雖然他們公司已經請了某“四大”對他們的非洲項目做了專業的報告和分析,也做了相關合同分拆的稅收籌劃,但是他們還是認為;尚有很多的業務、專業細節,例如在既定的分拆合同下,如何界定和協調各個參建項目的分包商和合作方離岸和在岸交付的權責?如何安排總部派遣管理人員在當地項目的任職和報稅?很多細節事項需要進一步的梳理確認和落實應對。因此,他們真誠地聘請我做他們該項目的常年稅務顧問,同時請我就該“四大”對常設機構專業報告再做實操經驗的補充建議,即第二份專業建議書(Second Opinion)。

常設機構,這個書本的稅收理論概念,一直伴隨著我隨后常年的國際稅工作實踐,從粗淺到深刻,從孤獨無奈。到廣泛宣介和主動應對,這也是自己認識提高和人生成長的歷程。“紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行”,我愿與“走出去”企業及同仁一起學以致用,篤行致遠。

作者梁紅星系“一帶一路”國際稅資深實務專家

北京稅海之星稅務咨詢有限責任公司 總經理

利安達國際“一帶一路”財稅、法律支持中心 副主任(兼)